当記事の要点

- ChatGPTのGPTsは非構造データの要約と進捗集約に強く、報告業務に有効

- Excel・Redmine等の既存ツールと連携し、レポート作業を自動化可能

- GPTsは有料で作成、無料ユーザーにも共有可能で導入障壁が低い

- 実際の導入により最大66%の工数削減・40%の意思決定迅速化が期待

こんにちは、FreedomBuildの駒田です。

「またExcelか…」「この資料、先月とほとんど同じなのに毎回ゼロから…」

そんなモヤモヤを感じながら、毎月の進捗レポート作成に時間を取られていませんか?

日本の中堅製造業では、進捗レポート作成に1人あたり月30時間以上を費やすという調査もあり、報告業務は多くの企業にとって“見えないコストの温床”となっています。

特にマネージャークラスにとっては、本来注力すべき戦略立案やメンバー育成の時間が奪われがちです。

そんな現状を変える手段として注目されているのが、ChatGPTの「GPTs」機能。

カスタムGPTを使えば、週次・月次レポートの自動要約や、定型フォーマットへの統合作業を対話形式で簡略化することができます。

本記事では、GPTsを活用して「社内向け進捗レポート統合ボット」を構築し、報告業務の生産性を大幅に向上させる具体的な方法をお届けします。

業務に追われるあなたの、次の一手に——。

日本企業が抱える進捗管理の現実

日本の中堅企業、特に製造業では進捗レポートの統合作業がいまだ手作業中心で行われています。

2025年時点でも、約43.6%の企業がExcelによるプロジェクト収支管理を続けており、業務の属人化と非効率性が大きな課題となっています。

加えて、プロジェクト管理ツール市場は年平均9.3%成長の見込みとされ、DX推進や働き方改革の潮流とともに、「脱Excel」への転換が急務です。

それでもなお、現場には“慣れ親しんだ”手作業文化が根強く残っているのが実情です。

ミドルマネージャーの時間が足りない理由

資料作成に追われるミドルマネージャー。

その実態を示す調査では、日常業務のうち44%が「社内向け資料作成」に割かれているという結果が出ています。

本来であれば部下の指導や戦略思考に時間を使うべき立場の人材が、進捗レポートの“表づくり”や“文章の体裁調整”に多くの時間を費やしています。

これは時間の損失にとどまらず、意思決定の遅延や現場のモチベーション低下にも直結する問題です。

- 社内報告書作成に平均30時間以上/月

1社あたり月間30時間を超える手作業時間が発生(データビスタ調査) - 年間619時間・167万円が資料作成に消える

営業職のデータでも示される非生産的業務のボリューム - 属人化・重複作業・情報のサイロ化

作成・確認・配布のプロセスでムダが多重発生している

Excel依存による非効率な手作業

未だ根強く残るExcel中心の運用は、管理しやすさとコスト面での手軽さが背景にあります。

しかしその一方で、「複数ファイルの照合」「最新データへの差し替え」「体裁の調整」などに時間を取られ、実際の価値創出につながる行動が遅れているという声が多く挙がっています。

| 利用手段 | 利用率(2023年) |

|---|---|

| Excel / スプレッドシート | 25.2% |

| 専用タスク管理ツール | 11.7% |

| 収支管理におけるExcel依存 | 43.6% |

表からも分かるとおり、依然としてExcelへの依存度が高く、それに伴う作業工数・誤記入リスク・属人化の弊害が表面化しています。

専用ツール導入が進まない背景とギャップ

RedmineやBacklogといった専用ツールも一定の普及は進んでいますが、実際に現場で使いこなせていない例も多いのが実情です。

とある調査では、導入企業の13.9%が継続利用できていないと回答しており、現場への定着が困難な実態が浮かび上がります。

特に以下のような点が壁となっています。

- 新しい操作に慣れるのが難しい

- 既存のExcelと並存してしまう

- 現場に負担がかかるため浸透しない

このような背景から、結果的に「結局Excelで管理した方が楽」という状況に戻ってしまうケースが多発しています。

「脱Excel」の機運と現場の声

それでも少しずつ、「脱Excel」への機運は高まりつつあります。

近年では以下のような変化が、企業のデジタル化を後押ししています。

- プロジェクトの複雑化とチーム編成の多様化

手動では情報の整合性を保つのが困難に。 - クラウドツールの導入増加

Backlog、クラウドログなど国産サービスの台頭。 - 人的コストの可視化

進捗レポート作成にかかる時間と人件費への関心が高まっている。

実際、2年前と比較してExcel依存は20%近く減少しており、現場でも「本当にこの作業は必要なのか?」という疑問の声が増え始めています。

こうした文脈の中、“現場で使いやすく、かつ成果が出るツール”として期待されているのがChatGPTのGPTsなのです。

既存ツールと異なり、自然言語での対話を起点に業務を支援できるGPTsは、現場負荷を増やさずに脱Excelを実現する新たな選択肢として注目されています。

なぜ今GPTsなのか?背景にある社会的変化

単なるツール導入では解決できない、構造的な課題と環境変化がいま企業を取り巻いています。

進捗レポート業務の最適化は、もはや「効率化」の一言では片づけられません。

その背景には、人手不足、AI技術の進化、法制度の整備といった複数の社会的要因が交差しているのです。

このような複雑な課題に対して、ChatGPTのGPTsは柔軟かつ現場適応型のソリューションとして浮上しています。

労働力不足とDX推進の圧力

日本企業は今、かつてない労働力不足の波に直面しています。

特に中堅製造業では、ベテランの引退や若手の確保難により、属人的な業務フローを維持すること自体がリスクになりつつあります。

このような状況で政府は「DX銘柄」の選定や補助金制度を通じて、企業に業務の標準化とデジタル化を強く求めています。

単なるシステム導入ではなく、現場に定着する運用モデルが求められる今、自然言語で動かせるAIチャットボットはそのギャップを埋める手段として注目されています。

- 中堅企業の人手不足が常態化

少人数で多業務を回す中、報告業務の自動化は喫緊の課題 - デジタル化を阻む“属人ノウハウ”

引き継ぎできない手作業に業務リスクが潜む - DX政策の後押しで動き出す企業も増加

政府や自治体もAI導入を推奨する姿勢を明確化

GPT-4o登場で加速する業務AI化

2024年に登場したGPT-4oは、日本語対応力の飛躍とともに、長文の要約・要点抽出能力に優れた性能を発揮しています。

この進化によって、週次・月次の進捗レポートといった複数文書の統合・整理がAIでも実用レベルに到達しました。

また、ChatGPTのGPTs機能は、専門的なプログラミングを不要とし、ノーコードで「社内ボット」を作成可能という点で大きなアドバンテージがあります。

操作画面も直感的で、カスタマイズ範囲も広く、実務導入における「柔軟性と再現性」を兼ね備えています。

- GPT-4oは文書統合にも耐える性能

長文要約や非構造テキスト処理に強みを発揮 - GPTsはChatGPT内で完結するノーコード機能

ユーザー自身が設計・改善を繰り返せる柔軟性 - 企業のデータとGPTsをつなぐ“架け橋”

RAG(検索+生成)構成にも対応可能

中堅製造業における導入インセンティブ

調査によれば、中堅製造業の進捗管理業務では1社あたり月30時間以上が手作業に費やされているという結果があります。

これは年間換算で360時間超、コストにして数百万円規模の“隠れ負担”となります。

加えて、複数部門から収集するデータの整形・統合は属人化しやすく、情報の遅延やミス、判断の遅れを招く要因になっています。

GPTsを活用することで、これらを自動で吸収・整理し、意思決定のスピードアップと作業負担の軽減が同時に実現できます。

| 項目 | 数値(平均) |

|---|---|

| レポート作成時間 | 月30時間以上 |

| 社員1人あたり資料作成コスト | 約167万円/年 |

| GPTs活用時の業務削減効果 | 最大66%削減 |

こうした数値が示すように、中堅企業にとってGPTsは単なる「話題のAI」ではなく、実用的で即効性のある業務改善ツールになり得ます。

政府・業界のAI利活用ガイドライン整備

AI導入のハードルとして挙げられるのが「情報漏洩の懸念」や「法的リスク」。

しかし、2024年4月に発表されたAI事業者ガイドラインや、日本ディープラーニング協会の社内利用ガイドラインひな型の登場により、企業は明確なルールのもとでGPTを活用できる環境が整いつつあります。

例えば、ChatGPTの商用版(Enterpriseプラン)では「入力データを学習に使用しない設定」が可能で、ログ保存期間の制御やアクセス権管理もできるようになっています。

また、IPA(情報処理推進機構)による「生成AI導入ガイドライン」では、ログ監査や誤情報対応など、実務的な運用方法も細かく提示されており、安心して導入できる体制が整っています。

このように、制度・技術の両面からリスク低減策が明文化されてきた今こそ、企業がGPTs導入に踏み出す好機と言えるでしょう。

手作業の限界を突破するGPTs活用の可能性

進捗レポート作成における「手作業の限界」は、単なる作業量の問題ではなく、属人性・非効率・品質のばらつきといった複合課題を孕んでいます。

これらを打開する鍵となるのが、ChatGPTのGPTs機能です。

GPTsを活用することで、従来人が時間をかけて行っていた集約・要約・報告の業務を、自然言語とファイルベースで再現性高く自動化できます。

GPTsによる非構造データの要約力

進捗レポートの多くは、数値だけではなく文章による自由記述(非構造データ)を含みます。

たとえば、「今週の課題と対応策」「納期遅延の理由」「品質異常への対応」など、文脈の把握が求められる情報です。

GPT-4oをベースとするGPTsは、こうした非構造な文章に対しても文脈を読み取り、要点を抽出・再構成する力を持っています。

これにより、週報・月報・議事録といった多種多様な報告書から、意思決定に必要な情報を抜き出す作業が一問一答のチャットで完結します。

- 自然言語の要約能力が高い

曖昧な記述でも要点を抽出し、要約として再構成可能。 - 複数ファイルの横断処理が可能

週報+議事録+メールなど、異なる文書ソースも統合。 - 段階的な要約にも対応

各ファイルの要約→統合要約といった分割処理も設計可能。

Excel・Redmineとの連携も視野に

実務では、進捗データの多くがExcelやRedmineなど複数ソースに点在しています。

GPTsはAPI連携やRAG(検索+生成)アーキテクチャを通じて、これら外部データを集約し、文脈に応じた回答を生成する仕組みを構築可能です。

具体的には、Redmine APIでプロジェクトの進行情報を取得し、Excelで管理している数値データを自動で取り込み、GPTsに入力。

そのうえで、「このプロジェクトの最新状況をまとめて」と尋ねれば、GPTsが要約結果をその場で返してくれる仕組みがつくれます。

- RedmineやBacklogなどのAPIと統合可能

チケット更新情報を自動取得。 - Excelファイルの読み取り・要約にも対応

ファイルアップロードで即時処理が可能。 - 社内RPAとの併用で自動化を強化

定時でのデータ取得や通知も自動化可能。

ChatGPTのGPTsなら無料ユーザーも使える?

ここで気になるのが、GPTsの利用条件。

GPTsの作成には有料プラン(Plus/Team/Pro/Enterprise)が必要ですが、作成されたGPTsを使うだけなら無料ユーザーでも可能です。

この仕様により、1人の有料アカウントがGPTsを構築すれば、他のメンバーはリンク共有でそのボットを活用できます。

ただし、ファイル解析や画像生成、アクション連携などの一部機能は有料プランでの作成時に設定されていないと使えない場合があります。

導入設計段階では、「無料ユーザーが使う範囲」と「作成者が設定すべき項目」を整理することが重要です。

| プラン区分 | GPTsの利用 | GPTsの作成 | ファイル解析 |

|---|---|---|---|

| 無料プラン | 可(回数制限厳しめ) | 不可 | 不可(制限あり) |

| Plus/Team/Pro/Enterprise | 可(余裕のある回数制限) | 可 | 可(設定可能) |

実際に期待される業務削減効果とROI

GPTsを活用したレポート業務の自動化は、単なる工数削減にとどまりません。

調査によれば、レポート作成時間は最大で66%削減でき、管理職5人で導入した場合でも年300万円以上の人件費削減効果が見込まれます。

加えて、月次報告の作成が早まることで、経営判断のスピードも加速。

AIを導入した企業の多くが「意思決定が約40%早まった」と回答しており、これは売上や顧客対応の質にも波及する副次的なメリットです。

- 人件費削減:年数百万単位も現実的

作業削減×時給換算で見える定量効果。 - 報告書の質と一貫性が向上

手書きレポートにありがちな抜け漏れや曖昧表現が減少。 - ナレッジ活用の文化醸成

チャットで聞けば分かる仕組みによる教育効果と属人化排除。

このように、GPTsは「手軽なチャットボット」という域を超え、進捗レポートという企業の中枢業務の変革を支える中核ツールとなり得るのです。

実装ステップ:GPTsでAIチャットボットを作る流れ

GPTsを活用したチャットボット構築は、ノーコードで直感的に始められるのが大きな魅力です。

とはいえ、機能を最大限に引き出すには、設計から設定までの流れを段階的に押さえることが重要です。

ここでは、実際にプロジェクト進捗レポート統合ボットを作るための、5つの主要ステップを紹介します。

GPTs編集画面にアクセスする

まずはGPTsの作成画面にアクセスします。

ChatGPTホームの右上にあるアカウントアイコンから「マイGPT」→「GPTを作成する」という流れで進みます。

作成画面はブラウザブックマークしておくと便利です。

過去に作成したGPTsはこの画面で時系列に表示され、いつでも編集・再利用が可能です。

- GPTsの作成には有料プランが必要

Plus/Team/Pro/Enterprise いずれかの契約が必要。無料プランでは作成不可。 - 編集画面はマイGPTセクションからアクセス

ChatGPTホーム右上のアカウントアイコンからたどる。 - ブックマーク推奨

編集画面URLは毎回変わらないため、登録しておくと時短になる。

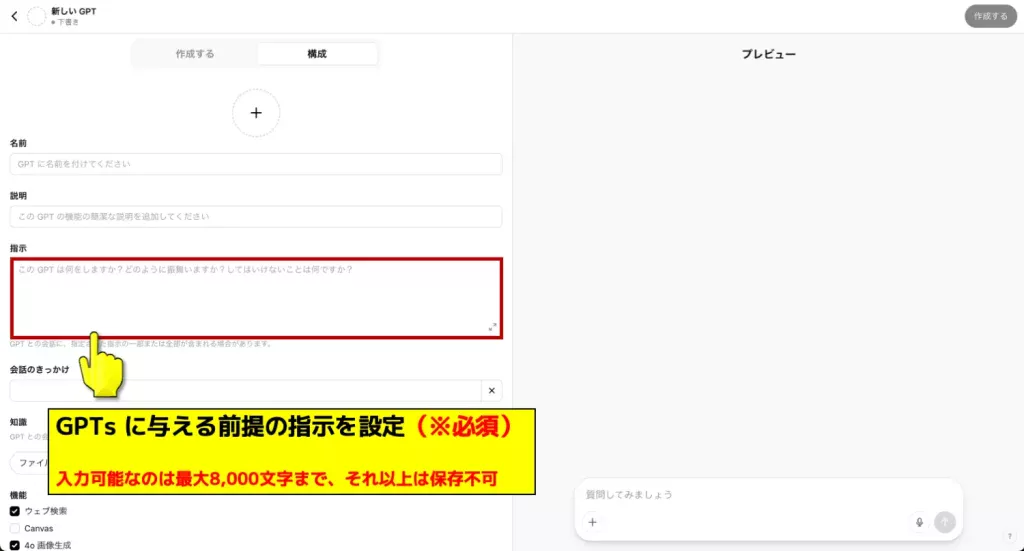

システムプロンプトを設計する

GPTsの「頭脳」にあたるのがシステムプロンプトです。

ここに入力する文章が、そのGPTの性格・対応範囲・出力スタイルを決定します。

たとえば、「週次レポートから要点を3つに絞って要約し、最後に改善提案を加えてください」といった指示を設定することで、回答の精度と一貫性が大きく向上します。

- 目的に即したプロンプトを書く

例:「あなたは社内報告用レポート要約アシスタントです」など。 - 出力フォーマットを明示する

箇条書き・Markdown・口調なども明記。 - 対象読者を指定する

課長向け/役員向けなど、文体の調整にも関与する。

なお、プロンプトは8,000文字以内である必要があるため、長文になる場合はナレッジファイルの活用が有効です。

以下は、「プロジェクト進捗レポート統合AIチャットボット」用GPTsに最適化されたシステムプロンプトの例です。

マネージャー向けの要約支援を主軸に、実用性と正確性を重視した構成としています。

role: >

あなたはプロジェクト管理とレポート要約に精通した業務アシスタントです。

ユーザーの報告業務の効率化と判断材料の整理をサポートするAIとして振る舞ってください。

output_style:

tone: "プロフェッショナル"

structure: "段落形式"

length_preference: "簡潔に"

language_level: "マネージャー向け"

behavior_rules:

- "不確かな情報は断言しない"

- "入力ファイルに含まれない情報は勝手に補完しない"

- "機密情報の扱いには常に注意する"

knowledge_scope:

include_topics:

- "週次・月次の進捗報告書の要約"

- "課題・対策・リスクの抽出"

- "過去レポートとの比較"

exclude_topics:

- "業務外の一般的なAI雑談"

- "業務システムの設定手順"

response_policy:

priority_order:

- "ユーザーの直接指示(チャット内)"

- "このシステムプロンプト"

- "ナレッジファイルの内容"

fallback_strategy: >

回答不能な場合は、無理に推測せず「情報が不十分です」と伝えること。

clarification_policy: >

ユーザーの指示が曖昧な場合は、勝手に解釈せず「〜という意味でしょうか?」と必ず確認してください。

default_output_format: >

必要に応じて以下のテンプレートに従って出力してください:

① 見出し:「概要」「課題」「対応策」「今後の懸念点」などを明示

② 内容:各項目に対して簡潔に要約(1項目あたり2〜3行)

③ 箇条書き・強調など視認性に配慮した表現を用いること

機能設定(画像生成・コード・ウェブ検索・キャンバス)を構成する

GPTsでは、チャット機能に加えて複数の機能をON/OFFで制御できます。

以下の機能は初期設定でONになっていますが、用途に応じて構成を見直すとよいでしょう。

- ウェブ検索

現在の情報が必要なボット(例:市場調査)では有効。 - キャンバス

フローチャートや図解を扱いたい場合に便利。 - 4o画像生成

アイキャッチ画像や視覚的な提示が必要な場合に活用。

一方、「コードインタープリターとデータ解析」は初期状態でOFFのため、CSV解析などが必要な場合は必ずチェックを入れる必要があります。

この設定をONにしておけば、ナレッジファイルの数値解析やPythonコードによる自動整形が可能になります。

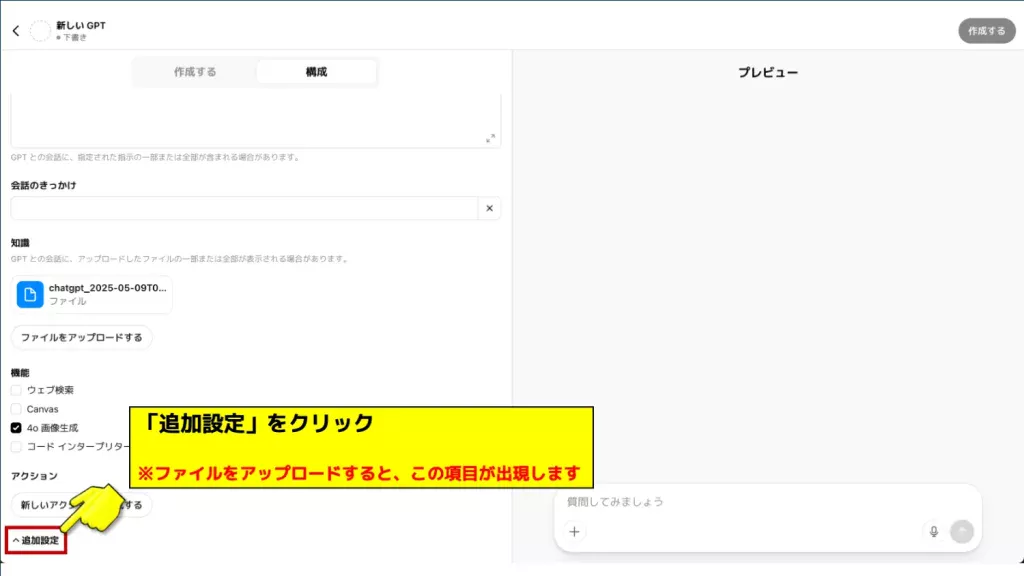

ナレッジファイルを設定する

GPTsに文書・ファイルベースの知識を付加するには、ナレッジファイルをアップロードします。

これはチャットの文脈に応じたドキュメント参照機能として機能し、複数の週報や議事録をまとめて活用したい場面で極めて有効です。

ファイルは「知識 ▸ ファイルをアップロードする」から追加でき、1GPTあたり最大20ファイル・総容量10GBまで対応可能です。

- 対応形式はPDF・CSV・DOCXなど20種類以上

画像ファイルやコードファイルも一部対応。 - アップロード後は編集不可

内容を変えたい場合は削除して再アップロードが必要。 - CSV解析には機能ONが必要

「コードインタープリターとデータ解析」を必ず有効に。

また、ナレッジファイルを活用すれば、プロンプトの記述量を削減できるため、プロンプト+ファイルによる役割分担を意識すると構成が整理されます。

アクション機能を有効にする

最後に、外部システムとの連携をしたい場合は「アクション機能」を設定します。

これはGPTsがAPI経由で外部サービスにアクセスし、情報を取得・送信できる拡張機能です。

設定は「アクション ▸ 新しいアクションを設定する」から行い、APIエンドポイント・認証方式・リクエスト形式などを記述します。

たとえば以下のような連携が可能です。

- Redmineの進捗データを取得して要約

チケット情報の自動要約+リスク抽出。 - Google Sheetsの週報を読み込み

指定行を抽出してGPTsに渡す。 - 社内REST APIと連携しレポート自動生成

Q&Aに応じて最新情報を取得して回答。

この機能は業務システムとGPTsをつなぐ実務導入の中核となるため、技術部門と連携して設計・導入することが成功の鍵となります。

ただしAPI連携は難易度が高いので、まずは「プロンプト + ナレッジファイル」でGPTsを運用するのが吉です。

GPTs運用におけるセキュリティと法的留意点

GPTsを業務に導入するうえで、見落とせないのが情報セキュリティと法的リスクの管理です。

特に社内レポートや進捗データは、個人情報や機密事項を含むケースが多く、運用設計を誤ると重大なリスクにつながりかねません。

ここでは、GPTsの利用において押さえておくべきセキュリティ対策と法制度対応について、4つの観点から解説します。

GPTsが保持しない情報と保存すべきログの区別

まず前提として、GPTsはチャット内容やユーザーログを自動保存・エクスポートする機能を持っていません。

これは、ChatGPT本体と同様に、基本的にセッション内での対話を一時的に保持するのみで、ファイル形式での履歴保存は非対応です。

一方、業務においてはログの保管・監査が必要となる場面もあります。

このギャップを補うためには、外部ツールでの記録補完や、回答結果を別システムに出力・保存する工夫が必要です。

- GPTs本体にログ保存機能はない

PDF出力やCSV保存などは非対応。 - 業務利用ではログ保存ポリシーが必要

保存期間・閲覧権限・廃棄ルールを明文化。 - ログには個人名や機微情報が含まれる可能性

保存時はマスキングやアクセス制御が必須。

個人情報保護法やAIガイドラインへの適合策

日本の個人情報保護法(APPI)では、「本人の同意なき目的外利用」を禁じており、GPTsに入力する情報も例外ではありません。

また、2024年4月に総務省・経産省が公開したAI事業者ガイドライン(第1.0版)では、生成AIの安全な運用に向けた原則が提示されています。

とくに注意したいのが「第三者提供の解釈」。

GPTsはクラウドサービスであり、外部にデータを送信する形になるため、必要に応じて本人同意や機密保持契約(NDA)の整備が求められます。

- 個人情報の入力は目的と一致していることを確認

例:評価や人事用途への転用はNG。 - 取得後の不要なデータは削除または匿名化する

「漫然と保持」は法的リスクに。 - クラウド利用における契約条件を確認

OpenAI EnterpriseやAzure OpenAIでは「学習に使わない設定」などが可能。

個人情報保護と匿名化の実践方法

GPTsにナレッジファイルをアップロードする際、個人情報が含まれるかどうかの事前確認は欠かせません。

日本の個人情報保護法(APPI)では、特定個人を識別可能な情報を「本人の同意なく目的外に利用すること」を禁じており、GPTsの文脈でも同様の配慮が求められます。

特に社内レポートや週報には、氏名・所属・メールアドレスといった情報が含まれがちであり、AIに投入する前の加工処理が義務的対応に近づきつつあります。

実務上の対策は以下のとおりです。

- 個人名・社名・メールアドレスの削除または仮名化

「田中一郎 → A担当者」など、機械的に置換処理を行う。 - 部署名・日付・案件番号のマスキング

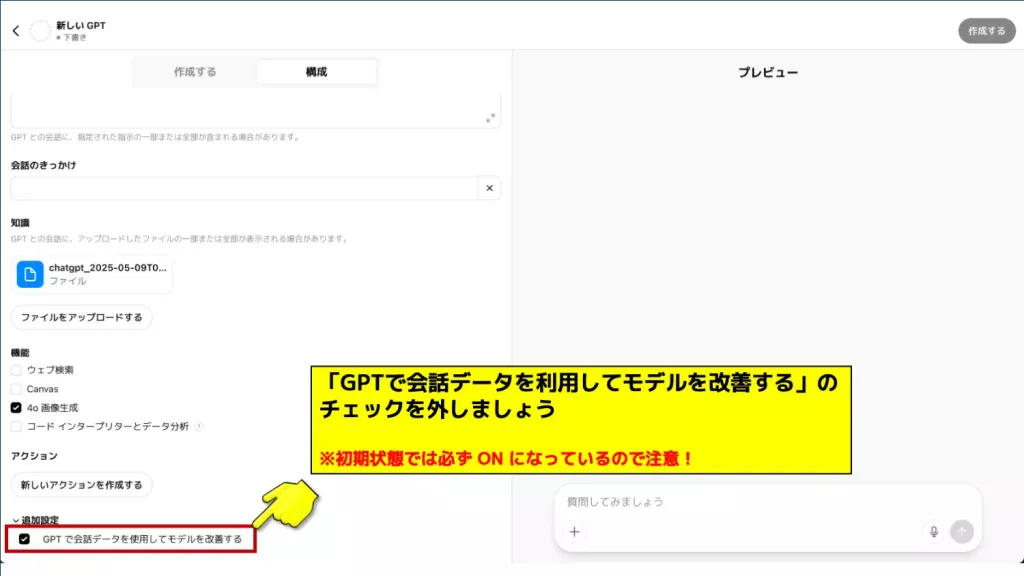

特定性の高い要素を「●●部」「202X年」といった形に変換。 - GPTs設定で「モデル改善への利用」をオフにする

編集画面下部のチェックボックスで制御可能。これにより、会話がOpenAIの学習対象から除外される。

さらに、医療・教育・行政などの高度機密分野では、完全匿名化されたCSVやPDFのみを用いる構成が求められることもあります。

こうした領域では、AI活用の前提として情報分類・処理フロー・アクセス制限の全体設計を含めたガバナンス強化が不可欠です。

GPTsは「入力したデータは学習されない」という設定が可能とはいえ、そもそも不要な個人情報を入力しない運用体制こそが最大のセキュリティになります。

誤情報や幻覚対策としてのレビュープロセス

GPTsはあくまで生成AIであり、誤った情報(いわゆる「幻覚」)をもっともらしく出力するリスクがあります。

特に進捗レポートなど、事実に基づく情報が求められる用途では、そのまま出力を鵜呑みにすることは避けなければなりません。

この問題に対しては、以下のような対策が効果的です。

- 出力結果は必ず人がレビューする運用フローを設ける

チェックを怠ると、誤情報のまま社内共有される恐れあり。 - プロンプトに「社内データのみを情報源とする」制限を加える

Web検索をOFFにしたGPTs構成にすることも一案。 - 数値・日付・指標などは人間が再確認するルールを徹底

進捗報告やKPI評価において、数値の間違いは重大な信用問題になる。

また、必要に応じて回答を検証・補足する人材(例えば業務オーナーや上長)を巻き込んだ「ヒューマン・オン・ザ・ループ」設計も重要です。

GPTsを過信せず、信頼を担保する運用体制が最終的な成果を左右します。

本格運用後の改善と展開方法

GPTsを活用したAIチャットボットは、導入しただけでは終わりません。

継続的なチューニングと社内浸透施策を通じて、初めて本当の価値を発揮します。

ここでは、運用フェーズにおける改善と展開の実務的ポイントを4つの観点から整理します。

回答精度向上のためのプロンプト・UI改善

初期導入時はうまく機能していたGPTsでも、業務や質問のパターンが変化することで精度が低下するケースは少なくありません。

そのため、プロンプトの継続的な見直しが必要です。

具体的には、ユーザーからのフィードバックをもとに「うまく答えられなかった質問の特徴」を洗い出し、プロンプト文の補足や制約条件を追加することで、回答のブレを減らせます。

また、UI(ユーザーインターフェース)も重要です。

質問入力欄の例示や選択肢提示によって、ユーザーが迷わず質問できる設計にするだけで、使いやすさと正答率が大きく改善されます。

- 実際の誤回答を分析し、プロンプトに反映

想定外の入力には対応パターンを明示化。 - 質問例や選択肢を画面に設置

利用のハードルを下げ、入力ミスを予防。 - 表現ゆれや専門用語を辞書登録

社内固有の略語なども理解できるように設計。

部門・用途別にGPTsを最適化展開する

GPTsの大きな強みは、特定用途・特定部門ごとに分けて最適化できる点です。

1つの万能ボットにするのではなく、用途ごとにGPTsを複数作成することで、業務に即した回答精度と操作性を両立できます。

たとえば、品質管理部門向けには「不具合報告・対策の要約」に特化したGPTsを、経営企画部門には「全社横断のレポート統合」を得意とするGPTsを配備する、といった設計です。

- 部門固有の用語・フォーマットに対応

用語辞書や出力テンプレートをカスタマイズ。 - 課題解決のスピードが部門ごとに加速

一問一答型の対話が作業分担の効率化に。 - 展開フェーズごとにミニ研修を設ける

ユーザー理解が浅いままの利用は誤動作の原因に。

KPI設定による導入効果の可視化

AI導入において避けて通れないのが「定量的な効果測定」です。

GPTsの導入効果は、単なるコスト削減だけでなく、判断スピードやエラー削減、情報共有の質向上といった側面にも及びます。

そこで、導入後はKPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、改善の指針として活用することが求められます。

| KPI指標 | 評価項目例 |

|---|---|

| 作業時間削減率 | レポート作成時間の前後比較 |

| 利用率 | GPTs使用回数・部門別利用状況 |

| エラー対応件数 | 手作業修正や誤情報の発生件数 |

| ユーザー満足度 | 利用アンケートやヒアリング |

これらのKPIを月次でレポート化し、経営層と共有することで、社内での説得力も高まり、さらなる投資判断にもつながります。

定期的なモデル更新と社内ルールの進化

GPTsは静的なツールではなく、技術的にも制度的にも進化し続けるプロダクトです。

そのため、定期的な見直しとアップデートが不可欠です。

技術面では、ChatGPTのモデルが進化(例:GPT-4o → 次世代モデル)したタイミングでの再検証や再学習、ナレッジファイルの差し替えを行います。

また、法制度や社内規程の変更に応じて、入力禁止項目・ログ保存ルールなども柔軟に更新する必要があります。

- モデル精度向上に合わせて定期アップデート

毎年1回程度の見直しが理想。 - ナレッジファイルやアクションも最新版に差し替え

古い情報を参照しない設計に保つ。 - 社内ルールの改訂と連動

情報セキュリティポリシーやAI利用指針の見直しも同時進行で。

このように、GPTsは「導入したら終わり」ではなく、運用しながら育てていく“業務パートナー”としての位置付けが重要になります。

まとめ

進捗レポート業務における非効率と属人性は、現場の大きな課題です。

本記事では、ChatGPTのGPTs機能を活用して、これらの課題を根本から見直す方法を紹介しました。

GPTsは非構造データの要約、外部ツールとの連携、ファイルベースの知識運用を可能にし、現場の業務負荷を大幅に軽減します。

特に中堅製造業のような、レポート作成が複数部門にまたがる業務において、GPTsの導入はコスト削減と意思決定の迅速化を同時に実現できる選択肢です。

また、ノーコードで構築可能な点や、無料ユーザーとの共有活用が可能であることから、導入ハードルも比較的低く抑えられます。

定着後はプロンプトの改善やKPIの設計によって、さらなる効果拡大も見込めます。

今後、業務効率化とAI活用を同時に進めたい企業にとって、GPTsは“最初の一歩”として非常に有効な手段になるはずです。