当記事の要点

- 議事録作成の属人化と工数増大が中堅企業に深刻な業務負荷を与えている

- GPTsを活用すればノーコードかつChatGPT内で完結するAIボットが構築可能

- セキュリティ遵守とガバナンス設計により日本企業でも安全な運用が実現可能

- KPI設計と社内教育を通じてAIボットの定着と効果最大化が見込める

こんにちは、FreedomBuildの駒田です。

社内会議が終わった後、誰が議事録を書くかで沈黙が流れる──そんな光景、心当たりはありませんか?

多くの企業で、議事録作成やタスク抽出は今なお“人力頼み”のままです。

特に中堅企業においては、会議の回数が多く、そのたびに手作業で議事録をまとめる工数が膨らみ、若手社員の“見えない残業”にもつながっています。

こうした背景の中、注目を集めているのがChatGPTの「GPTs」機能を活用した自社専用AIチャットボットの導入です。

外部APIや複雑なプログラミングを使わず、ChatGPTの中だけで完結するこのアプローチは、「ノーコードで、ここまでできるのか!」と驚かれるほど実用性が高まっています。

この記事では、GPTsを活用して、議事録とタスク抽出の業務を自動化するチャットボットをどのように構築できるのか、そしてその効果や導入時の注意点まで、分かりやすく解説していきます。

市場とニーズから見るAIボット導入の背景

中堅企業を中心に、業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進は加速しています。

特に会議や文書作成などの「非定型業務」の効率化は、人的リソースの有効活用と労働時間削減の両面から重要視されており、AIの導入が現実的な選択肢として浮上しています。

中堅企業における業務DXの必要性

中堅企業は「人材確保」と「生産性向上」の二兎を追う立場にありながら、IT専任部門のリソースが限られることが多く、ノーコードで迅速に導入できるAIソリューションに対する期待が高まっています。

例えば、以下のような状況が現場で顕著です。

- DX推進室や情報システム部の専任者が1名〜数名にとどまる。

全社導入を前提とした大規模なAI開発は現実的でない。 - 社内業務の7割以上が会議・報告書などの非定型業務に偏っている。

自動化の対象となる業務が多い一方、ルール化が難しい。 - 社員の平均年齢が高く、新技術への適応が緩やか。

ノーコードAIのような“使いながら慣れる”導入法が必要。

このような背景から、GPTsのように簡便かつ実用的なAI技術は、技術リソースが限られる中堅企業において強く求められています。

会議文化と議事録作成の現状課題

日本企業では「会議で合意形成を図る文化」が根強く、議事録の正確性が重視される傾向があります。

しかし、実際の運用現場では、以下のような属人的な課題が浮き彫りになっています。

- 議事録作成は主に若手社員の業務に割り当てられる。

書式や要点の抽出基準が曖昧で品質が安定しない。 - 平均で週6時間以上を議事録作成に費やしている(キヤノンMJ調査)。

年間換算で320時間超=約40営業日分のコストとなる。 - 属人化によりタスクの抜け漏れや責任所在の曖昧化が発生。

結果として生産性だけでなく業務品質にも影響が出る。

このように、議事録業務は“見えないムダ”の温床となっており、効率化の余地が極めて大きい領域です。

AI導入の遅れと社内文化的ボトルネック

生成AIに対する関心は高い一方で、実際の導入は想像以上に進んでいないのが日本企業の実情です。

2023年の帝国データバンク調査では、AI導入率はわずか17.3%。

その主な要因は以下の通りです。

- コスト不安

導入効果が不透明で、投資判断に慎重。 - 社内合意の難しさ

特にセキュリティや個人情報保護の懸念が強い。 - 人材・ノウハウ不足

導入後の運用・教育体制が整っていない。

このような課題を受け、初期導入が簡単で即効性のあるツールとして、GPTs型のAIボットは有効な選択肢になりつつあります。

GPTsが注目される社会的背景とトレンド

GPTsが今、特に注目を集める理由は以下の点に集約されます。

- ChatGPTの信頼性と実績

多くのユーザーがすでに使い慣れている環境上で完結する安心感。 - ノーコードで実現できる

APIや外部ツールを使わず、GUIベースで高度なAIチャットボットを構築可能。 - セキュリティ配慮がしやすい

共有範囲の設定やデータ再学習の無効化などが容易で、企業導入にも適している。

さらに、日本政府も「クラウド・バイ・デフォルト原則」を掲げ、業務のAI化を後押ししています。

| 注目理由 | 具体的な利点 |

|---|---|

| ユーザー環境と一体化 | ChatGPT内で完結するため操作ハードルが低い |

| 導入速度の速さ | 構築から社内テストまでが最短数時間で完了 |

| ガバナンス制御のしやすさ | 共有範囲やナレッジの統制が直感的に可能 |

こうした背景が重なり、GPTsは単なるツール以上に「現場に即した、実務的AI導入の入口」として期待を集めているのです。

なぜ今「議事録AI」なのか?

「議事録を書く時間がもったいない」と思ったことのある方は多いでしょう。

それもそのはず、会議のたびに要点を抽出し、文章を整え、共有するまでの作業は極めて工数がかかる手作業です。

一方で、この“非生産的業務”は社内で誰もが避けたいタスクにもかかわらず、正確さとスピードが同時に求められるというジレンマがあります。

こうした課題に対して、生成AI、特にChatGPTのGPTsによる自動化アプローチが、いま大きな注目を集めています。

議事録作成にかかる人件費と時間

キヤノンMJの調査によると、ビジネスパーソン1人あたり週6時間以上を議事録作成に費やしているというデータがあります。

これは年間で約320時間に相当し、実に40営業日分の稼働が“書く作業”に取られていることになります。

さらに深刻なのは、これらの作業が属人化しやすい点です。

特に若手社員に業務が集中し、書式や要約スキルに個人差が出ることで、内容の一貫性やタスクの漏れといった品質リスクが顕在化します。

- 時間コストだけでなく、社員の心理的負担にもなっている

- 会議の目的が記録よりも“可視化と実行”に向く時代になっている

- 人材の時間単価が高騰する中、単純作業への工数投下は非合理的

このように、放置できない“作業の無駄”が、日常業務の中に埋もれています。

生成AI導入によるROIの可視化

議事録作成業務は、AIによる自動化のROIが非常に測りやすい分野です。

例えば、従業員100名の企業が年間延べ3万時間を議事録作成に使っていたとすると、AI導入によって50%削減できれば1.5万時間の工数を節約できる計算になります。

これは人件費換算で数千万円規模のインパクトにつながり、わずか月額数万円〜十数万円のコストで得られる効果としては破格です。

| 比較項目 | 従来(人力) | AI導入後(GPTs利用) |

|---|---|---|

| 議事録作成時間(年間) | 約30,000時間 | 15,000時間以下 |

| 工数換算人件費 | 3,000万円以上 | 1,500万円以下 |

| 投資回収期間 | – | 1〜3か月程度で回収可能 |

定量的な効果が明確なため、社内稟議も通しやすく、PoC(概念実証)から本格運用までの流れが非常にスムーズです。

AI議事録サービスの拡大と市場規模

すでに国内では、複数のAI議事録サービスが急速に普及しています。

たとえば「Notta」など複数の議事録AIサービスは2025年初頭時点で4,000社以上に導入されており、国内市場での実用性と需要の高さが裏付けられています。

これらの導入先には大手企業や自治体、多国籍企業も含まれており、多言語対応や通訳コスト削減の観点でも効果を発揮しています。

- 市場はすでに動き出しており、早期導入による先行メリットが見込める

- 従来の録音→文字起こし型ではなく、要約・アクション抽出型にニーズがシフトしている

- GPTsはこうした要件にマッチする最新技術として活用可能

つまり、市場としての受け皿も広がりつつあり、導入障壁は確実に下がっているのです。

社員のニーズと実際の導入率のギャップ

一方で、現場のニーズと実際の導入状況には大きなギャップがあります。

調査によると、社員の約70%が「議事録業務をAIで効率化したい」と希望しているにもかかわらず、実際に導入されている職場はわずか1.4%程度にとどまります。

- 希望はあるが、導入まで進まない

セキュリティ不安や社内承認プロセスが障壁となる。 - 導入しても定着しない

操作が難しかったり、出力精度が不満だったりするケースも。 - ツール選定が複雑化

API連携やクラウド制限など、技術的な敷居が高い。

このような現実の中、GPTsは“ChatGPT上だけで完結する”という点で導入・運用のハードルが極めて低く、ギャップを埋める存在として注目されています。

GPTsだけで構築するチャットボットの全体像

GPTsを活用すれば、外部APIやサーバ構築なしに、議事録とタスク抽出に特化したAIチャットボットをノーコードで立ち上げることが可能です。

これは、特に情報システム部門のリソースが限られている中堅企業にとって、“現実的かつ即効性のあるAI導入策”として大きな魅力となります。

ここでは、GPTsで構築するチャットボットの特徴と、その仕組みについて整理します。

GPTsと他AIツールの違い(API不要の利点)

多くのAIチャットボットツールは、OpenAI APIや外部アプリとの接続が前提です。

しかし、GPTsはChatGPTプラットフォーム内で完結する構成であり、以下の点で導入障壁が低く抑えられます。

- プログラミング不要でGUI上から全設定を操作できる

専門人材なしでも実装・調整が可能 - 外部サーバとの連携やAPIキー管理が不要

セキュリティリスクを最小化しやすい - ChatGPT上でそのまま動作する

既存のChatGPT Plus環境をそのまま活用可能

このように、「実用」と「スピード導入」の両立が可能な点が、GPTsならではの利点です。

GPTsで議事録要約&タスク抽出を担う構成

議事録AIチャットボットの中核は、会議テキストから要点を抽出し、必要なアクションを整理して提示するGPTsの設計にあります。

基本的な構成は以下の通りです。

- システムプロンプトの設計

「議事録の要点を3行以内でまとめ、さらにアクションアイテムを番号付きで抽出する」など、目的に応じたプロンプトを作成。 - ナレッジファイルの活用

社内ガイドラインや議事録フォーマットなどを事前にアップロードすることで、独自ルールに沿った出力を実現。 - チャット画面での応答UI活用

入力された議事メモや音声認識テキストに対し、即座に要約とタスク抽出を返す。

このように、GPTsだけで「要約・分類・出力」の全工程を完結できる構成が実現可能です。

GPTsの作成条件とプラン制限(有料必須)

GPTsの作成には、ChatGPTの有料プラン(Plus以上)への加入が必須です。

また、利用頻度や機能にもプランに応じた制約があります。

| 項目 | 制限内容 |

|---|---|

| GPTs作成可否 | 無料プランでは不可、有料プランのみ対応 |

| 使用回数制限 | Proプランでは無制限、無料ユーザーは制限あり(3時間あたり80回) |

| 画像生成・音声モードなど | 無料プランでは一部非対応 |

議事録AIとして安定運用するには、GPTsの作成と拡張が可能なProプランが最適です。

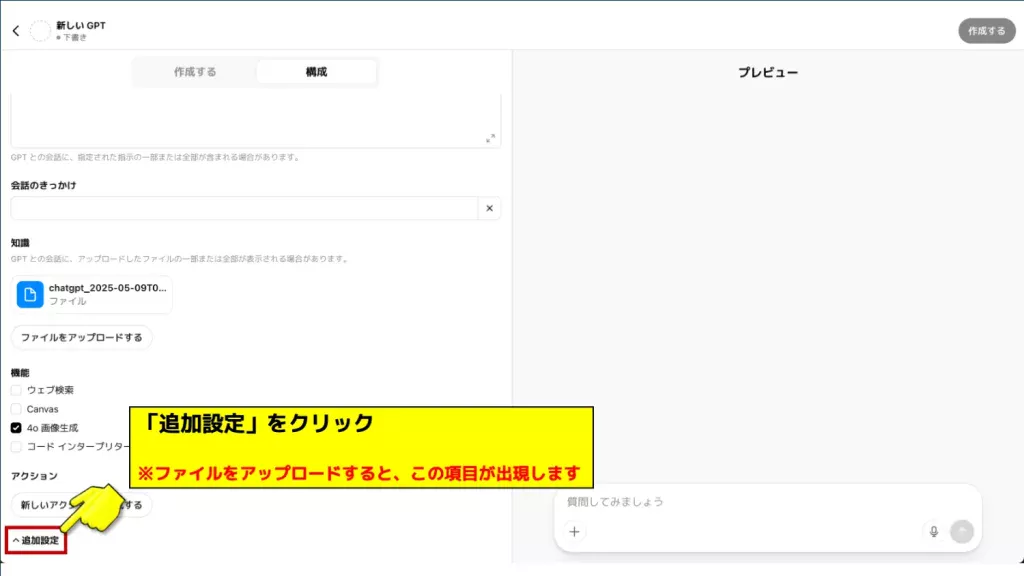

機能設定とナレッジファイル活用のポイント

GPTsの編集画面では、機能のON/OFFやナレッジファイルの追加などを細かく制御できます。

特に以下の2点が実務上の運用で重要です。

- コードインタープリターとデータ解析機能のON

ナレッジファイルの読解精度が向上し、CSVや長文文書の解析がスムーズに - ファイル構造ルールの順守

特にCSVでは「UTF-8保存」「カンマ区切り数値禁止」など11項目の推奨ルールがあり、構造不備があると正確に処理されない

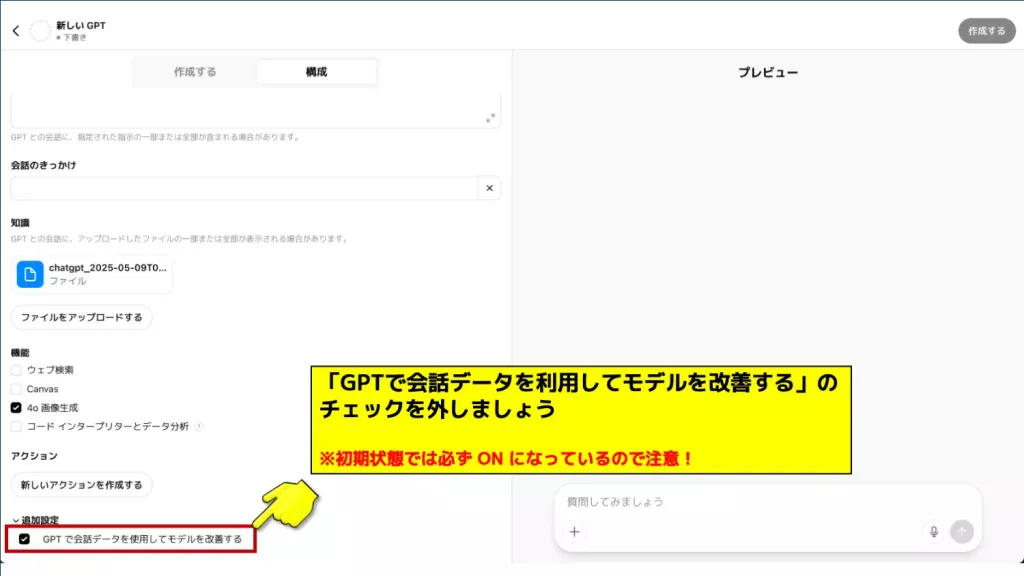

また、共有範囲の設定(私だけ/リンク共有/GPTストア)や、モデル改善チェックボックスのON/OFFによって、データの安全性と外部漏洩リスクをコントロールできる点もGPTsの強みです。

これらを踏まえ、「現場で安全に使えるAI」を、最小限の工数で構築できる環境がGPTsには整っていると言えるでしょう。

実装ステップ:GPTsチャットボットの構築方法

GPTsによる社内チャットボットの構築は、特別なエンジニアリングスキルがなくても取り組めるのが大きな魅力です。

ただし、ビジネスユースに耐えるGPTsを構築するには、いくつかの設計・設定ポイントを押さえる必要があります。

この章では、実際の作成ステップから社内適用時の最適化まで、実務に即した流れで紹介します。

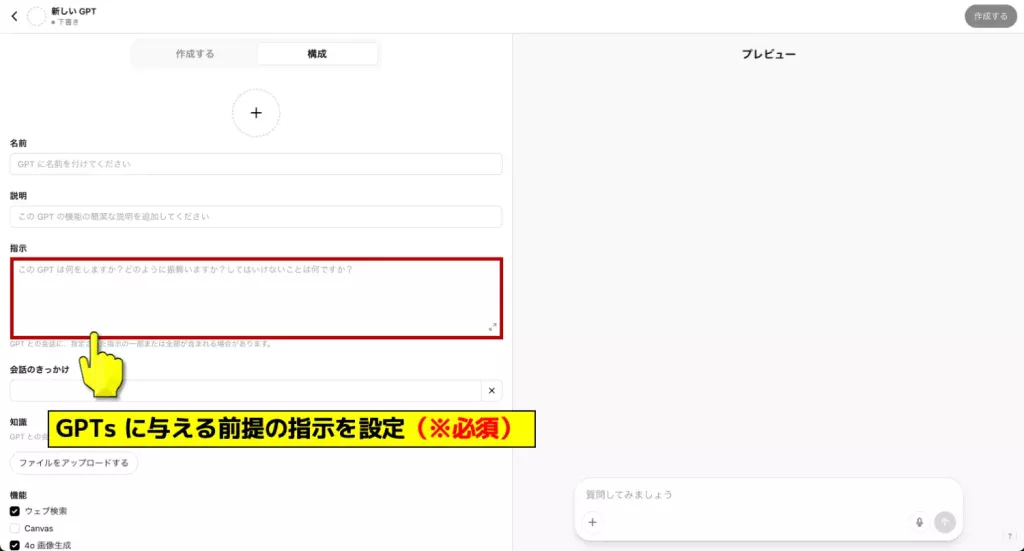

GPTs編集画面へのアクセス経路

GPTsはChatGPTアプリ上から簡単に作成できます。

以下が基本的な作成フローです。

- ChatGPTのホーム画面右上のアイコンをクリック

「マイGPT」→「GPTを作成する」を選択。 - 基本情報の入力

名前とアイコン、目的などを登録。 - システムプロンプト・ナレッジ設定を追加

チャットの個性や回答範囲を細かく設定可能。

また、作成後のGPTsはマイGPT一覧に時系列で保存され、ブラウザからすぐ再編集可能です。

ブックマークしておくことで、社内の定期的な改修にも柔軟に対応できます。

システムプロンプトとナレッジファイルの設計

GPTsの要である「システムプロンプト」と「ナレッジファイル」は、ボットの精度と一貫性を左右する重要要素です。

- システムプロンプト設計のコツ

文章の出力フォーマット・トーン・対象ユーザーなどを明確に定義し、テンプレートとして記述します。

例:「会議議事録の要点を3行で要約し、アクション項目は番号付きリストで抽出してください。」 - ナレッジファイルの追加手順

編集画面「知識 ▸ ファイルをアップロードする」から資料を添付。

ドキュメント、PDF、CSV、HTMLなど幅広く対応可能で、最大512MB/20ファイルまで。 - 注意点

ナレッジファイルはアップロード後に編集不可のため、内容修正時は一度削除して再アップが必要です。

GPTsでは、この2つの設計を通じて「実務に適した応答品質」を担保できます。

このようなGPTsの精度と安定性を確保するために、実運用でそのまま使用可能なシステムプロンプトの具体例を以下に紹介します。

会議議事録を正確に要約し、実務に活かせるタスクを抽出するAIボットを構築する際に有効です。

role: >

あなたは会議議事録の要約とタスク抽出に精通したAIアシスタントです。

ユーザーの目的達成をサポートするAIアシスタントとして振る舞ってください。

output_style:

tone: "プロフェッショナル"

structure: "段落形式と番号付きリストの併用"

length_preference: "簡潔に(1件あたり500文字以内)"

language_level: "実務担当者向け"

behavior_rules:

- "不確かな情報は断言しない"

- "ChatGPTの能力範囲外のことは明言する"

- "社外秘・個人情報と思われる内容には言及しない"

knowledge_scope:

include_topics:

- "会議議事録の要点抽出"

- "発言の分類とタスク化"

exclude_topics:

- "議事録の全文作成"

- "外部の技術的実装支援(APIやサーバー構築)"

response_policy:

priority_order:

- "ユーザーの直接指示(チャット内)"

- "このシステムプロンプト"

- "ナレッジファイルの内容"

fallback_strategy: >

回答不能な場合は、無理に推測せず「情報が不十分です」と伝えること。

clarification_policy: >

ユーザーの指示が曖昧な場合は、勝手に解釈せず「〜という意味でしょうか?」と必ず確認してください。

default_output_format: >

必要に応じて以下のテンプレートに従って出力してください:

- 要点(3行以内)

- アクションリスト(番号付きリスト形式)コードインタープリター機能の有効化方法

議事録やCSVの解析をより正確に行うためには、「コードインタープリターとデータ分析」機能のONが推奨されます。

- 設定画面の「機能」セクションへ進む

- 「コードインタープリターとデータ分析」にチェックを入れる

- ナレッジファイルを使用する場合は特に必須

この機能により、GPTsはCSVファイルを構造化して解釈し、特定列の抽出や整形まで対応可能になります。

注意点として、CSVの構造が不正(例:数値にカンマが入っているなど)だと処理が失敗するため、事前に構造ガイドラインを確認することが望ましいです。

ChatGPTのGPTs学習に最適なCSVファイルの作成方法を解説

社内用に最適化するための設定チェックリスト

実運用を前提にする場合、以下のチェック項目を押さえておくと安心です。

| 設定項目 | 推奨状態 |

|---|---|

| 共有範囲 | 「リンク共有」もしくは「私だけ」 |

| モデル改善チェック(会話学習) | OFF(初期ONのため要変更) |

| コードインタープリター | ON(ナレッジ分析に必要) |

| 画像生成・Web検索 | OFF(必要なければ) |

| プロンプト長 | 8,000文字未満(上限を超えると保存不可) |

また、GPTsが意図しない誤学習や回答暴走を起こさないよう、事前のテスト運用と社内フィードバックの反映が重要です。

以上の手順と設計を押さえれば、GPTsだけで完結する実用的なチャットボットを、安全かつ効果的に導入できます。

日本企業に求められるセキュリティ要件とは?

AIを業務に取り入れる際、避けて通れないのがセキュリティと法令遵守の問題です。

特に議事録データのように、氏名・発言内容・内部情報が含まれるデータを扱う場合は、法規制・技術要件・社内ルールの三位一体で設計する必要があります。

この章では、GPTsチャットボットを安全に運用するために、日本企業が押さえるべき4つの観点を整理します。

個人情報保護法と議事録データの取り扱い

会議の音声や発言ログには、発言者名や職位、発言内容など個人を特定し得る情報(PII)が含まれるため、個人情報保護法の適用対象となります。

- 利用目的の明示

会議参加者には「議事録要約AIのために収録・解析を行う」旨を事前通知する。 - 第三者提供の制限

GPTsの回答ログを外部共有する場合は、社内であっても取り扱いを明文化する。 - 要配慮個人情報への対応

健康状態・思想信条などが含まれる可能性がある場合は、特に慎重な配慮が求められる。

さらに、越境移転の可能性がある場合は、OpenAIが提供するクラウドの所在国に応じて、十分性認定の有無や同意取得の必要性も確認が必要です。

電気通信事業法・ISO27001への適合ポイント

日本国内で通信を扱う場合、「通信の秘密」(電気通信事業法第4条)が適用されます。

GPTsが会議データを処理する場合は、間接的にこの概念にも配慮が必要です。

- 暗号化通信の徹底

SSL/TLSによる暗号化を行い、通信途中でのデータ漏洩を防止する。 - アクセス制御とログ管理

議事録生成結果は必要な関係者のみに閲覧を制限。アクセスログを残す。

また、企業が選定するクラウド基盤やGPTs活用方針において、ISO/IEC 27001の要件(情報セキュリティマネジメント基準)に準拠しているかを確認することも重要です。

とくに以下の3要素は要件文書としても明文化が推奨されます。

GPTs使用時のデータ暗号化とアクセス管理

GPTs自体はローカル動作ではなく、クラウド上での処理を前提とした機能です。

そのため、“設定で守れるセキュリティ”を確実に押さえることがリスク回避の鍵となります。

- ファイル解析機能はON/OFF切替可能

重要性の高いファイルについては、ナレッジ化せず別途管理する方針も視野に入れる。 - 共有リンクの管理

GPTsは一度共有リンクを発行すると変更不可(GPTsを削除するしかない)。機密性が高い用途では「私だけ」設定での運用が望ましい。 - モデル改善チェックボックスのOFF化

初期状態では「会話内容をモデル改善に使用」がONのため、編集画面下部でOFFに切り替えることが必須。

こうした基本設定を抑えるだけでも、情報漏洩リスクを大幅に下げることが可能です。

プライバシーポリシーと社員同意の取得

最後に見落とされがちなのが、社内でのAI活用に対する規定整備と利用者教育です。

- 社内プライバシーポリシーの改訂

GPTsを活用する業務範囲・使用目的・保存ルールを明文化し、全社に共有。 - 同意取得の運用

音声収録や自動議事録化にあたり、事前に会議参加者から同意を得ることが推奨されます。 - 社内教育と利用ルールの明示

「GPTsには顧客情報を入力しない」など、具体的な禁止事項をポスター・イントラで啓蒙。

とくに日本企業の場合、合意形成のプロセスが業務導入の鍵を握るため、セキュリティの仕組みと併せて「安心して使える」環境づくりが求められます。

運用後の活用と定着に向けた工夫

GPTsによるチャットボットは、導入しただけで終わりではありません。

むしろ、定着と活用フェーズこそがROIを最大化する本番ステージです。

ここでは、社内に浸透させて持続可能な活用体制を築くための運用ノウハウを、4つの視点から解説します。

運用体制:GPTsの編集権限と更新方法

GPTsは原則として作成者のみが編集可能です。

そのため、運用フェーズでは「誰が、いつ、何を更新するのか」を明確にする必要があります。

- 編集可能なのは作成者本人のみ

チームプランの場合は、チーム内での共有編集が可能。ただし、作成者がチームを離脱すると編集不可となるため、引き継ぎ体制を明文化しておく必要があります。 - 更新は「ナレッジファイルの差し替え」と「プロンプト調整」が中心

ファイルは再アップロードが必要。どんなに小さな誤字も再登録を要する点に注意。 - 社内利用における理想の運用体制

作成者(開発責任者)

利用者代表(現場フィードバック担当)

ガバナンス責任者(内容チェックと承認)

この3者の役割分担が整っていれば、運用の属人化を避けつつ安定した改善ループが回せます。

社内教育と運用ルールの整備

新しいAIツールの導入時に最も大切なのは、現場に“使わせる”ための仕掛けです。

- 事前研修の実施

GPTsの使い方だけでなく、「使うべき場面」「使ってはいけない入力(機密情報など)」を明示。 - 運用マニュアルの整備

例えば「議事録入力フォーマット」や「出力文のレビュー基準」を統一することで、利用者の負担を減らしつつ品質を一定に保つことができます。 - FAQの整備と社内ヘルプデスクの設置

「何を入力すればいいのか分からない」といった初期障壁を下げ、定着率を高める工夫が必要です。

ツールではなく“習慣化”を目指す視点が、AI定着の成否を分けます。

KPI設計と定性的効果の評価手法

GPTsの活用効果を定量・定性の両面から測定することが、継続利用の社内説得力を高める鍵となります。

| 評価軸 | 内容 | 指標例 |

|---|---|---|

| 定量KPI | 業務効率の可視化 | 議事録作成時間、工数削減量、作成回数 |

| 定性KPI | 業務品質・心理的負担の変化 | 社員アンケート、上長評価、報告ミス削減件数 |

- 例1:工数削減効果

議事録1件あたり平均作業時間が30分から10分に。月40件で合計13時間削減。 - 例2:現場満足度

GPTs利用後、議事録作成に対する不満率が60% → 12%に減少。

こうした数値を半年〜四半期単位でトラッキングすることで、導入の正当性を裏付ける社内資料としても活用できます。

GPTsを使い倒すための導入後PDCA例

GPTsの導入は「作って終わり」ではありません。

むしろ重要なのは、現場の声を反映した改善ループの設計と実行です。

- Plan(改善計画)

利用目的に応じたプロンプトの改善案を仮説として設計。 - Do(実施)

GPTs編集画面でプロンプトやナレッジファイルを更新し、テスト導入。 - Check(評価)

出力の精度、ユーザーの操作感、誤認識の有無などをフィードバック収集。 - Act(改善反映)

評価結果をもとに再調整し、次のバージョンに反映。

このPDCAサイクルを継続することで、業務に深くフィットする“進化するチャットボット”として社内に定着させることができます。

まとめ

議事録作成やタスク抽出に悩む多くの中堅企業にとって、ChatGPTのGPTsは現実的かつ即効性のある解決手段です。

本記事では、市場背景から構築方法、セキュリティ、定着までのフローを体系的に解説してきました。

特に、ノーコードで導入できる点とChatGPT上で完結する構成は、ITリソースに制約のある企業にとって大きなメリットです。

また、法令遵守や情報セキュリティ対策を前提に運用を設計できる柔軟性もGPTsの特長です。

運用後の改善フェーズでは、社内教育やKPI設計による“使い倒し戦略”が成果を分けるポイントとなります。